在全球科技革命持续深化的背景下,人工智能技术正以前所未有的深度重构社会各领域发展格局,而教育正成为人工智能技术深度融合的创新前沿。4月1日,作为“教育部中小学人工智能教育基地”,我校再次深化教育创新实践,举办了“人工智能赋能教学”实践工作坊,重点探索 AIGC(人工智能生成内容)技术与课堂教学的深度融合与创新应用,为教与学方式变革提供新动力,为教育数智化转型注入新动能。本次工作坊两校区共分为文科组、理科组和综合组6个分会场,先由各教研组分享前期AI赋能教学实践探索与思考,再由信息科技中心结合学科特点开展针对性培训。

文科组AI赋能教学分享

天环校区

AI 融入英语日常 教学焕新篇

英语组

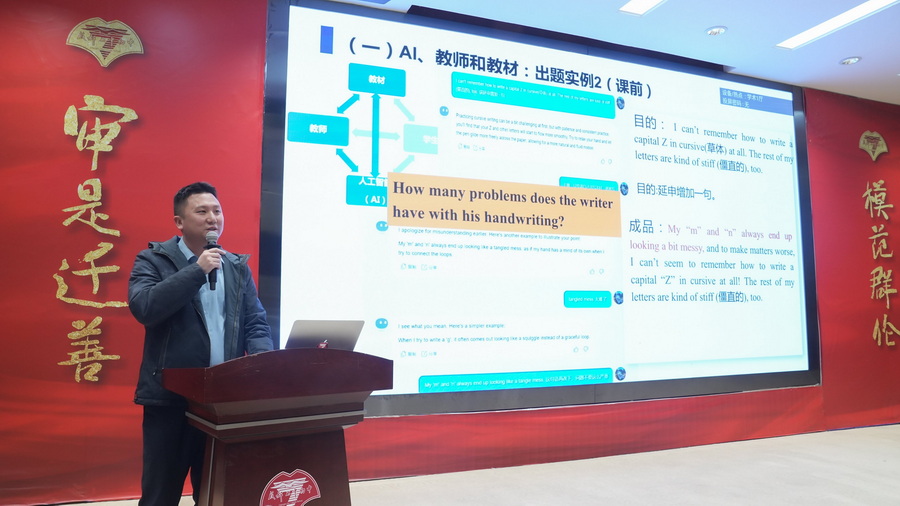

翟兴老师分享了AI在英语学科教学中的实践探索:课堂中运用AI生成图片辅助词汇与作文教学,通过AI创作歌曲巩固知识点,并尝试AI智能出题优化习题设计;课后探索AI辅助作文批改,强调需结合人工审阅批判性分析结果。他特别提到学生已开始自主使用AI工具,呼吁教师加强引导。

科技点亮诗意——AI赋能语文课堂

语文组

唐霖勇、刘宇等5位教师展示了AI的多元应用案例,包括AI绘图制作阅读资料封面、辅助辨析语文核心概念、生成文本大纲启发写作灵感,并探讨AI在命题与作文教学中的潜力与注意事项。教研组一致强调,AI是辅助工具,教师需引导学生合理使用,平衡技术效率与人文思维深度。

锦城校区

AI在语文教学中的应用初探——作文批改

语文组

谢婷老师探索AI在语文作业批改与个性化评价中的应用,以提升学生写作能力。AI能识别错别字和语法错误,提供结构化批阅报告和写作建议,帮助学生改进。在作文评改中,AI通过图片识字技术分析作文,提供修改建议,提高批改效率。谢老师提到,AI是助手非替代,教师应结合AI结果个性化指导,避免盲目依赖,注重培养学生核心素养。

AI赋能 智启未来——AI背景下的初中英语教学实践

英语组

张梦娇老师围绕“AI能否替代教师?”探讨AI与英语教学的深度融合,介绍英语组教师的一些教学实践,例如,运用AIGC技术扩写文本,将词汇语句转化为生动图像,编辑富含艺术元素的视频,以及快速生成精美的课件。而“文生X”则象征着AIGC技术在教学中的无限潜力,未来将探索更多创新应用场景,为英语教学增添更多惊喜。

AI+道德与法治教学:算法与灵魂相遇,数据与温度共舞

道德与法治组

张雅妮老师展示了利用AI技术进行个性化教学的课例《开出生命的向阳花》,通过大数据与算法分析,实现“一人一案”,满足学生个性化需求。接着,她介绍了《AI让改革开放史、灾难史“活”起来》和《敦煌飞天“活”在教室》的AI情境创设教学,使学生从旁观学习变为立体沉浸,积极性大幅提高。最后,张老师强调教师需坚守教育初心,在AI时代,让技术与教育在灵魂与温度中交融,共同助力学生成长。

理科组AI赋能教学分享

天环校区

人工智能如何助力初中数学教学

数学组

徐丹老师展示了AI在资源整合、课堂互动、作业批改等环节的应用案例。AI能够快速生成包含文本、视频的教学素材,通过智能体提问、动态几何图等工具提升课堂互动性,还能自动生成测试题以及用于制作PPT等。不过,徐老师也指出AI工具在运用过程中存在诸多局限性问题,值得深入思考。

从黑板到算法:AI时代的课堂革命

物理组

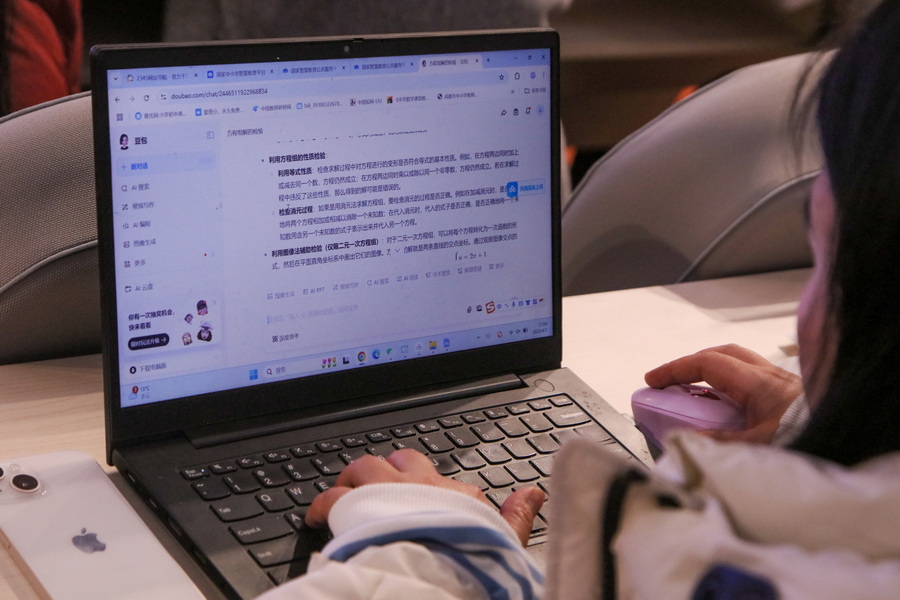

李俊儒老师重点介绍了在豆包平台搭建“牛顿智能体”,使用AI软件生成教案和实验设计,借助NB实验室实现电路图与实物图的一键转换解决了高危实验开展难题等实践案例。李老师还特别提到“课本人物动态化”功能,通过AI驱动的虚拟人物讲解,可显著提升学生的学习兴趣。

锦城校区

智能笔赋能教学数字化转型的尝试与探索

数学组

刘翠翠老师展示了纸笔智能系统在教学中的创新应用。通过实时采集学生书写轨迹、作答顺序等数据,教师可精准把握学情动态;系统搭载的随机点名功能为课堂互动注入趣味性。在作业管理方面,该平台将纸质练习册转化为电子档案,自动生成学情分析报告,为教师提供作业完成时长、错题分布等关键指标。刘老师同时指出,当前智能笔与传统笔存在体验差异,建议未来进一步优化产品设计。

科技赋能 智启物理——信息技术赋能下的物理课堂

物理组

郑丹老师分享了AI智能研修平台与NB物理实验系统的应用成果。通过课堂行为分析系统生成的教师行为时间图、学生参与度曲线等可视化数据,教研组可量化评估教学效果;NB物理实验室则打破常规现场实验限制,通过虚拟仿真技术实现电路搭建、力学模拟等复杂实验场景的快速构建。郑老师特别强调:“技术工具应服务于教学本质,在提升效率的同时,需传承师生情感互动等核心优势。”

综合组AI赋能教学分享

AI赋能音乐教学:探索与实践

音乐组

刘喆老师通过赛课献课的课例分析,提出AI在音乐课堂的三大应用方向:辅助知识传递、生成技能评价报告、支持编创实践,例如AI工具可动态生成编曲案例激发学生创作兴趣等。但刘老师强调AI始终无法替代教师对学生进行人文关怀与审美引导,需要教师深入思考并合理平衡技术辅助与教师主导的关系。

人工智能赋能体育课堂

体育组

刘丹老师介绍如何通过AI动态监测优化传统教学。例如智能手环实时采集学生运动强度、心率等数据,辅助教师制定个性化训练计划;AI系统结合运动捕捉摄像头,实现课堂健康管理的科学化评价。刘丹老师最后还介绍校内已经引入的“AI体育仓”等多项人工智能设备,正推动教学评价从经验化向数据化转型。

锦城校区

AI赋能音乐美术教学探索与实践

艺术组

胡国典老师与苟峥老师结合七初艺术课程体系与AI赋能课堂教学案例进行交流。音乐课堂与美术课堂创新引入AI工具,打造沉浸式课堂助力传统艺术“破圈”。艺术课堂中学生借助AI工具生图、建模、编曲、配音、影视,在苟峥老师的音乐课中,利用AI生图让学生体验“生、旦、净、丑”行当特色;学生借助AI系统实时分析演唱音准与情感表达,生成个性化反馈,并自主创作京剧唱段;助力学生突破教学难点,达到教-学-评的一致性;通过VR技术,虚拟体验,感受身临其境的艺术魅力。

信息技术支持下的生物教学

生物组

何孟芹老师表示,信息技术可以让学生近身感受到生物微观世界的神奇,这在很大程度上突破了传统课堂的局限。使用3D动态演示和AR技术,学生能形象观察到细胞分裂、呼吸消化等抽象微观的生理过程。通过数码显微镜,可以让学生在课堂上看到自己的血液。利用传感器实时采集实验数据,让学生通过真实科学的数据深入感受重要的生命活动。运用技术手段,实时分析学情,推送微课视频,精准解决学习盲点,满足学生个性化学习需求。

AIGC实践工作坊

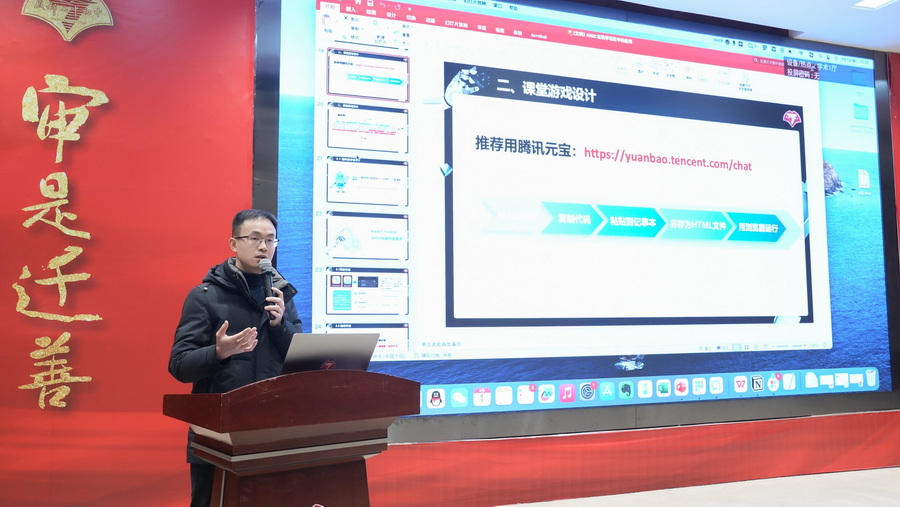

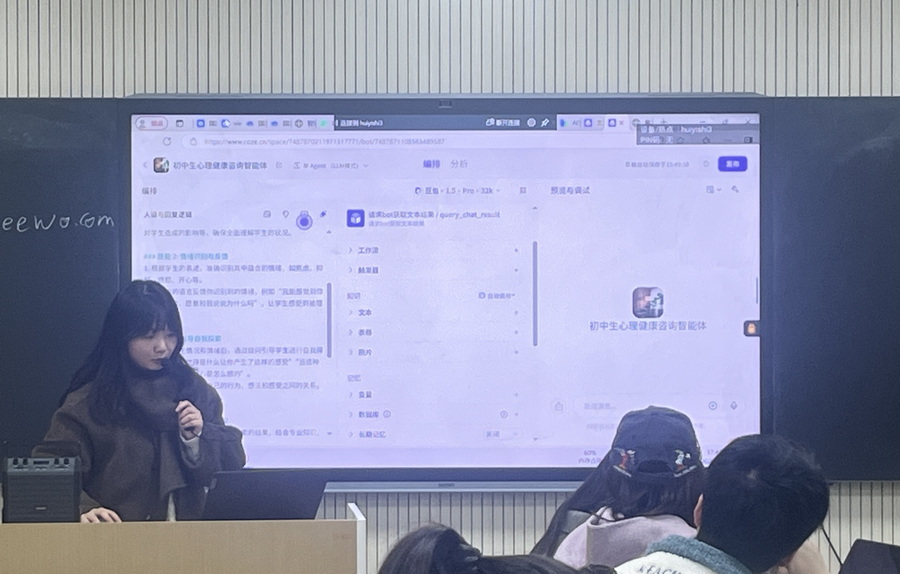

在此次活动中,两校区信息科技中心在前期调研和集体备课基础上,围绕 AIGC在教学场景中的应用,分别参与到各教研组的应用实践。郑长宏主任推荐国家中小学智慧教育平台,阐述运用AI大模型、作业智能批改助手及AI视频编辑软件等提升教学各环节质量,强调AI旨在提质增效而非替代教师。夏小刚主任与秦汉武老师开展理科教学实操培训,涵盖AI资源搜索、教学设计生成等关键模块。廖维主任演示AI辅助备课路径,教师可借助相关工具快速生成个性化方案。郭建主任推荐智慧教育平台AI资源库并演示随机点名工具。肖玲老师实操解析AI技术在教学全流程应用。林芯老师以“扣子平台”教学创建“批改作业智能体”。詹镜与邓嘉欣老师从课前到课后,演示智能工具优化备课、课中互动及课后生成个性化作业,并结合案例引导实践,倡导“科技向善”。本次工作坊以“理论剖析+场景应用”多元形式,为构建新型教学模式提供实践范本。

“人工智能赋能教学”工作坊活动为教师们带来了全新的教学理念与实践方法。成都七中初中学校将坚持聚焦学生核心素养培育,围绕人工智能技术在课前、课中、课后的系统化应用展开深入实践,不断探索精准化、个性化、智能化的新型教与学方式,持续挖掘AI技术在教学中的应用创新,书写教育高质量发展新篇章。

版权所有:成都七中初中学校 技术支持:四川省成都市第七中学初中学校信息科技中心 备案序号:蜀ICP备10018534号

学校地址:成都高新区天环街199号(天环校区) 成都高新区荟锦路63号(锦城校区) 邮政编码:610041